あみだにょらいざぞう

阿弥陀如来坐像

佛法寺のご本尊です。

木造阿弥陀如来坐像及両脇侍立像

白井市指定文化財として平成21年に登録されました。

中央に阿弥陀如来坐像、右側に観音菩薩立像、左側が勢至菩薩立像です。

鎌倉時代(中期)に制作された本尊は市内最古級の一組の三尊像として文化財史上貴重な仏様です。

えんめいじぞうそん

延命地蔵尊

山号の長命山に因みまして延命地蔵尊を勧請しました。 延命・利生(りしょう)を誓願し冥界に行くものを救うとされています。

じゅろうじん

寿老人

延命長寿の福神です。

長命の老人で杖を携え、長頭、短躯が特長です。

しろい七福神めぐりの一箇寺として、正月、毎月七日の縁日は大勢の参拝者の方がいらっしゃいます。

びゃくえかんのん

白衣観音菩薩

語源の「白い衣をまとう」という意味から白衣観音と名付けられました。

三十三観音の一化身で慈愛に満ちた観音様です。

観音様の下は納骨堂になっており、永代供養を承ります。

ふでことう

筆子塔

延享3年(1747)法演和尚が寺子屋を開いたとする証です、塔が卵型をしているのは住職が師匠をしていたことを示しています。

寺子屋に通った生徒たち(筆子)が法演和尚が亡くなった際に感謝を込めて建てたものです。

がんざんたいし

元三大師

山門左側に安置しています、元三大師は別名角大師(つのだいし)と言われ魔除けとして信仰されています。

また、元三大師様は「おみくじ」の元祖でもあります。

はんしょう

半鐘

安永2年(1773)江戸時代中期 西村泉守作

寺子屋の始業時間や近隣住民の生活の中で用いられていたと思われます。

近年では、施餓鬼会など行事の始まりに撞いています。

おびんずるさま

御賓頭盧様

別名 撫で仏 江戸時代作

お釈迦様の優れた弟子の一人で、お釈迦様と同じように元々はインドに存在していた人間です。

撫でると病が癒されます。

平成16年に修繕しました、修繕前は鼻筋がぺったんこでした、昔から鼻を撫でる人が多かったのでしょうか。

ろくじぞうそん

六地蔵尊

お墓の入口に並ぶ六地蔵は、あの世へと旅立つお亡くなりに なった方を六地蔵のご加護によって守り導いてくださるお地蔵様です。

地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上それぞれ六体の御姿に表したものが六地蔵尊です。

みずこじぞうぼさつ

水子地蔵菩薩

この世に生まれでることもなく去っていった幼子の成仏を願う親の心情を救う菩薩様です。

「我が子のために回向する」水子供養を承ります。

平成15年建立

安置される主な仏像

江戸時代作

◊不動明王三尊 脇侍 制咤迦童子 矜羯羅童子

◊弁財天三尊 脇侍 大黒天 多聞天

◊毘沙門天・子育て観音菩薩・地蔵菩薩

現代作

◊聖観音菩薩(西村作)

ほかに寺宝として

◊杉板奉納絵馬(山口豊泉作)

◊合天井画64枚

新規墓地のご案内

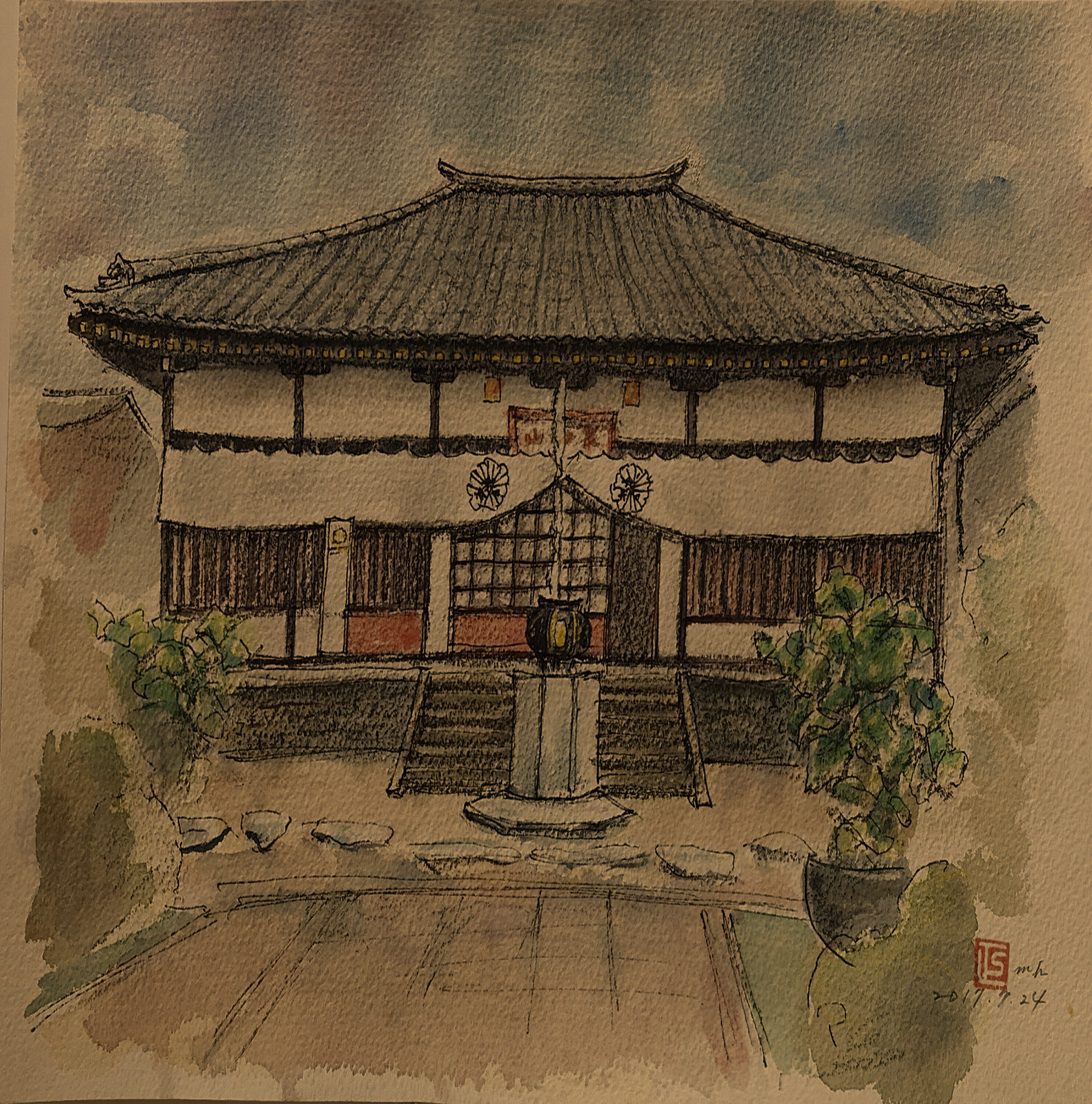

佛法寺の縁起

周辺のおすすめスポット